近年、インド市場への関心が高まる中、特に「包装機械」に関するお問い合わせが増えています。インドへの機械輸出を成功させるためには、現地の複雑な規制を正確に理解し、適切に対応することが不可欠です。

本記事では、インドの国家規格機関であるBIS(インド規格協会)が定める認証制度、特に新たに導入された「スキームX」に焦点を当て、日本国内の製造業者を始め包装機械輸出業者の皆様が知っておくべき概要を解説します。

インドの輸入・規制エコシステムを理解する

インド市場への参入を検討する際、まず自社製品がインドの貿易・規制システムの中でどのように位置づけられるかを正確に把握することが、事業戦略の重要な第一歩となります。

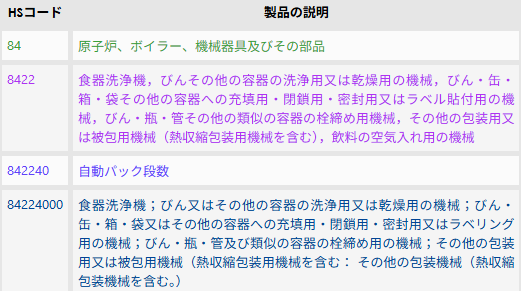

1.1 インド関税分類システムにおける包装機械の特定

国際貿易における製品分類の基礎は、世界税関機構(WCO)が管理するHS(Harmonized System)コードです。しかし、インドへの輸入では、HSコードを基にさらに細分化された8桁のインド関税分類コード(Indian Tariff Code – ITC-HS)を使用する必要があります。この8桁のコードが、関税率、輸入方針、および規制要件を決定する上での法的基準となります。

包装機械は、HS分類の第84類「原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品」に属し、その中の第8422項に分類されます。具体的な製品である「その他の包装機械(ヒートシュリンク包装機を含む)」は、国際的な6桁のHSコードで「8422.40」として識別されます。インドの国内分類では、これに対応する8桁のITC-HSコードは「84224000」となります。

このITC-HSコード「84224000」を正確に把握することは、インドにおけるすべての貿易手続きの出発点です。関税計算、輸入ライセンスの要否、そして本記事の主題であるBIS認証の対象となるか否かなど、後続するすべてのコンプライアンス活動がこのコードに紐づいて管理されているため、その重要性は極めて高いと言えます。

なお、HSコードはインド重工業省のサイトからも確認でき、インド政府広報インド重工業省臨時命令PDFをダウンロードすることができます。

1.2 インド貿易ポータルの活用法:実践的ガイド

インド商工省商務局が運営するインド貿易ポータルは、輸出入業者がインドの貿易関連情報を一元的に入手するための重要な公的プラットフォームです。このポータルは、特定のITC-HSコードを検索することで、以下のような多岐にわたる情報を確認できる機能を提供しています。

- 最恵国(MFN)関税率および特恵関税率

- 衛生植物検疫措置(SPS)および貿易の技術的障害(TBT)に関する規制

- 物品・サービス税(GST)の税率

- 輸出製品に対する関税・税金の還付などの輸出インセンティブ

- 輸出入方針

しかし、このポータルを利用する際には、その役割と限界を理解しておくことが不可欠です。本調査の過程で、ITC-HSコード「84224000」を対象に、BIS認証の要否を含む具体的な「輸入方針」をポータル上で確認しようと試みましたが、利用可能な情報からは明確な回答を得ることはできませんでした。

この事実は、重要な示唆を与えています。インド貿易ポータルは、関税や一般的な貿易政策に関する情報を得るための優れた「出発点」ではありますが、BIS認証のような専門的かつ最新の技術規制に関する「最終的な権威」ではないという点です。その背景には、以下の構造的な理由が存在します。

- 情報の集約と遅延の可能性: ポータルは、財務省、商工省、重工業省など、複数の省庁が管轄する情報を集約して提供しています。そのため、各省庁が発表する最新の品質管理命令やその詳細な技術要件が、リアルタイムで反映されない可能性があります。

- 規制の専門性: 本記事で詳述する「機械・電気機器安全(包括的技術規則)命令」のような高度に専門的な規制は、所管省庁である重工業省および認証機関であるBISによって直接公布・管理されます。これらの規制の本文や解釈に関する最も正確な情報は、発行元であるBISの公式ウェブサイトや政府官報に掲載されます。

したがって、輸出業者が取るべき最適なアプローチは、まずインド貿易ポータルで関税率や一般的な輸入可否といった基本情報を確認し、その後、製品認証に関する最終的かつ詳細な要件については、必ずBISの公式ウェブサイトおよび関連する官報通知を参照することです。この二段階のアプローチにより、不完全または古い情報に依存する可能性が予見されるリスクを回避することができます。

第2章:インド規格協会(BIS)認証フレームワークの理解

インド市場で特定の製品を販売するためには、インド規格協会が定める認証制度への準拠が不可欠です。この章では、BISの役割と強制認証の法的根拠を明らかにし、主要な認証スキームである「スキームI(ISIマーク)」、「スキームII(CRS)」、そして新たに導入された「スキームX」を比較分析することで、その全体像を体系的に解説します。

2.1 BISの役割と強制認証

BISは、2016年BIS法に基づき設立されたインドの国家規格機関であり、製品の品質、安全性、信頼性を確保する責務を担っています。BISが提供する製品認証制度は、基本的には任意参加の制度です。しかし、インド政府は、公衆の利益、人・動植物の健康や安全の保護、環境保全、不正な取引慣行の防止、国家安全保障といった考慮事項に基づき、特定の製品に対してBIS安全規格への準拠を法的に義務付けることができます。

この強制化の法的手段が「品質管理命令(Quality Control Order – QCO)」です。中央政府がQCOを発令することにより、対象となった製品の製造業者および輸入業者は、BISからライセンスまたは適合証明書(CoC)を取得し、製品に指定された標準マークを表示することが法的に義務付けられます。したがって、QCOの対象製品にとって、BIS認証は単なる品質の証ではなく、インド市場へのアクセスを許可されるための法的な必須条件となります。

BIS認証スキームの比較分析

BISは、製品の特性やリスクレベルに応じて、複数の認証スキームを運用しています。包装機械に適用される「スキームX」を深く理解するためには、既存の主要スキームとの違いを明確に把握することが重要です。

- スキームI(ISIマーク制度): これは最も伝統的な製品認証制度であり、一般に「ISIマーク制度」として知られています。セメント、タイヤ、一部の家電製品、食品などが対象です。このスキームでは、製造工場の監査と製品サンプルの試験の両方が要求され、適合が確認されると、広く認知された「ISIマーク」を使用するライセンスが付与されます。外国製造業者は、外国製造業者認証スキームを通じてこの認証を取得できます。

- スキームII(強制登録制度 – CRS): 主に電子・IT製品を対象とした制度です。最大の特徴は、工場監査が不要である点で、製造業者がBIS認定試験所で製品を試験し、その結果に基づいて自己適合宣言を行うことで登録が完了します。認証の証として、製品には固有の登録番号が付与された標準マークが表示されます。

- スキームX: 機械類や高リスクの電気機器といった、より複雑で安全性が重視される製品群を対象として新たに導入された専門的な認証制度です。このスキームは、スキームIの要素である工場監査とスキームIIの要素である特定のマーキング、技術文書の提出を組み合わせたハイブリッド型と言えます。認証の結果、ライセンスまたは適合証明書が付与されます。

これらのスキームの違いは、単なる手続きの差に留まりません。特にスキームXの導入は、インドの産業製品に対する規制思想の大きな転換を意味します。スキームIやIIが、完成した「製品」を個別の安全規格に照らして評価するアプローチであるのに対し、スキームXは、機械という「システム」全体の安全性を、その設計思想から評価するリスクベースのアプローチを採用しています。

この転換の核心は、すべてのスキームX対象製品に対して、リスクアセスメントに関する基本安全規格であるIS 16819 / ISO 12100への準拠を義務付けている点にあります。この安全規格は、完成品の試験方法を規定するものではなく、安全な機械を設計するための「プロセス」そのものを規定しています。これは、製造業者が単に最終製品を試験するだけでなく、設計から製造、運用に至るライフサイクル全体を通じて、安全性がどのように確保されているかを文書で証明しなければならないことを意味します。これは欧州の機械指令にも通じる、より高度で包括的なコンプライアンス要求であり、製造業者にとっては従来よりもはるかに高いレベルの対応が求められることになります。

以下の比較表は、各スキームの主要な特徴をまとめたものです。

| 特徴 | スキームI (ISI/FMCS) | スキームII (CRS) | スキームX |

|---|---|---|---|

| 主目的 | 品質および安全性の保証 | 安全性に関する自己適合宣言 | 高リスク製品のシステム安全性確保 |

| 対象製品 | 一般消費財、工業製品 | 電子・IT製品 | 機械類、高リスク電気機器(包装機械、クレーン等) |

| 主要要件 | 工場監査および製品試験 | BIS認定試験所での試験および自己適合宣言 | 工場監査、技術文書審査、製品試験 |

| 認証マーク | ISIマーク | 標準マーク(R番号付記) | 標準マーク(CM/L番号またはCoC番号付記) |

| 根拠法規 | 製品ごとの品質管理命令 | 電子情報技術省の通知 | 包括的技術規則 |

| 有効期間 | 1~2年(更新可能) | 2年(更新可能) | 3~6年(ライセンス)または1回限り(CoC) |

スキームXの詳細解説:機械安全に関する包括的技術規則

本章では、皆様の最も重要な関心事であるスキームXについて、その根拠となる新たな規制「機械・電気機器安全(包括的技術規則)命令」を徹底的に分析します。この規制が包装機械にどのように適用されるのか、その適用範囲、最新の施行スケジュール、そしてコンプライアンスの鍵となる技術安全規格の階層構造について、詳細に解説します。

3.1 「機械・電気機器安全(包括的技術規則)命令 2024年」

スキームXによる機械類の強制認証は、「Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024」という名称の規制によって法的に定められています。この規則は、インド重工業省によって2024年8月28日に官報通知され、広範な機械・電気製品に対してBISのスキームXに基づく認証取得を義務付けるものです。この「包括的」という名称が示す通り、個別の製品ごとではなく、産業機械という大きなカテゴリーをまとめて規制の対象とする、非常に広範な影響力を持つ規則です。

3.2 確認された適用範囲と重要な施行スケジュール

この新しい規制が自社の包装機械に適用されるのか、そしていつまでに対応しなければならないのかは、製造業者にとって最も重要な情報です。

- 適用範囲の確認: 本規則の第一附則には、規制対象となる製品リストがITC-HSコードと共に明記されています。そのリストには、「びん、缶、箱、袋その他の容器の充てん、封、封かん、ラベルはり若しくは包装の機械又はこれらの組立品、部分組立品、構成部品」が含まれており、対応するHSコードとして842220、842230、842240、842290が指定されています。これにより、製造業者の包装機械(HS 8422.40)が本規制の強制認証の対象であることが明確に確認できます。

- 最新の施行スケジュール: 当初、本規制の施行日は官報通知から1年後の2025年8月28日とされていました。しかし、その後の業界からのフィードバックを受け、施行日は2026年9月1日に延期されることが正式に発表されました。これは、製造業者がコンプライアンス準備を行う上で極めて重要な情報です。

この施行延期の背景には、インドの産業界、特に中小企業が直面する深刻な課題がありました。GTRIなどのシンクタンクは、この新規則がもたらす財務的・技術的負担の大きさを指摘していました。また、多くの関係者から、申請プロセスの不明確さ、複雑な試験基準、そして何よりも重工業製品を試験するための国内試験設備の著しい不足といった懸念が表明されました。インド政府はこれらの課題を認識し、ガイダンスマニュアルの作成、試験インフラの整備、そして適切な標準作業手順書策定に時間を充てるため、施行延期を決定しました。

この延期は、単なる猶予期間ではなく、規制の複雑さとその実施の難しさを政府自身が認めたことの表れです。したがって、製造業者はこの期間を戦略的に活用し、万全の準備を進める必要があります。延期の理由となった「試験設備の不足」や「プロセスの複雑さ」は、まさにこれから製造業者が直面するであろう課題そのものであるため、早期の対策着手が不可欠です。

3.3 A-B-Cの安全規格階層

スキームXのコンプライアンスにおける技術的な核心は、A-B-Cと呼ばれる三階層の安全規格構造にあります。製造業者は、自社製品がこの階層に従って関連するすべてのインド安全規格に適合していることを証明しなければなりません。

- タイプA安全規格(基本安全規格): すべての機械に適用される、設計に関する最も基本的な安全原則を定めた安全規格です。この中核となるのが、IS 16819:2018 / ISO 12100:2010(機械類の安全性-設計のための一般原則-リスクアセスメント及びリスク低減)です。これは、スキームXにおけるコンプライアンスの土台となります。

- タイプB安全規格(グループ安全規格): 安全距離、非常停止装置、制御システムの安全関連部など、特定の安全側面を扱い、広範な機械に適用可能な汎用的な安全規格です。これらの安全規格は、包括的技術規則の第二附則にリストアップされています。

- タイプC安全規格(機械安全規格): プレス機やクレーンなど、特定の機械または機械グループに固有の詳細な安全要求事項を定めた安全規格です。これらは第三附則にリストされています。

この階層構造には優先順位があり、もしタイプC安全規格の要求事項がタイプAまたはタイプB安全規格の技術的規定と矛盾する場合には、より具体的なタイプC安全規格が優先されます。

3.4 重要分析:包装機械に関するタイプC安全規格の不在

ここで、包装機械の製造業者にとって最も重要かつ実践的な問題が浮上します。「具体的にどの安全規格に準拠すればよいのか?」という問いです。包括的技術規則の附則を詳細に分析すると、包装機械(HS 8422.40)は第一附則に明確に記載されている一方で、第三附則における包装機械の項目は空白となっています。

この「空白」は、包装機械が規制の対象外であることを意味するものでは決してありません。むしろ、これは「現時点でBISが包装機械に特化したタイプCのインド安全規格を制定・採用していない」という事実を示しています。この状況が、コンプライアンスのアプローチに決定的な影響を及ぼします。

タイプC安全規格が存在しない場合、法的な適合性証明の義務は、安全規格階層の上位にあるタイプAおよび関連するタイプB安全規格へと自動的に移行します。つまり、包装機械の製造業者は、以下の二点を証明する責任を負うことになります。

- タイプA安全規格への準拠: IS 16819 / ISO 12100に基づき、自社の機械について包括的なリスクアセスメントを実施し、特定されたすべての危険源に対して適切なリスク低減方策を講じたことを、文書で証明する必要があります。

- タイプB安全規格への準拠: 自社の機械に関連するすべてのタイプB安全規格、例えば電気安全、制御システム、ガードに関する安全規格を特定し、それらに適合していることを証明する必要があります。

結論として、これは製造業者に極めて大きな責任を課すものです。特定のタイプC安全規格に書かれた処方的なチェックリストに従うだけでは、コンプライアンスを達成することはできません。代わりに、製造業者自身が主体的に、自社製品に固有のあらゆるリスクを洗い出し、評価し、対策を講じ、その全プロセスを「技術文書」、特に「リスクアセスメントレポート」として綿密に記録・文書化することが求められます。これは、安全性を事後的に確認するのではなく、設計段階から能動的に組み込んでいく、より高度な安全哲学の実践を意味します。このリスクアセスメントレポートこそが、規制当局に対する適合性の最も重要な証拠となるのです。

外国製造業者のためのスキームX認証プロセス完全ガイド

この章では、外国製造業者がスキームXの認証を取得するための具体的な手順を、確立されたFMCS(外国製造業者認証スキーム)のプロセスを参考にしつつ、スキームX特有の要件を盛り込みながら、段階的に解説します。これは、製造業者がインド市場への参入を果たすための実践的なロードマップとなります。

4.1 申請から適合性評価までのステップ・バイ・ステップ

スキームXの認証プロセスは、複数の段階を経て進行します。各ステップを確実に実行することが、スムーズな認証取得の鍵となります。

- インド国内授権代理人(AIR)の任命: インド国内に事業拠点を持たないすべての外国製造業者は、法的にAIRを任命することが義務付けられています。AIRは、BISとの連絡、申請、監査調整など、すべての規制対応の窓口となります。

- 申請書および技術文書の準備と提出: 所定の申請書と、後述する詳細な技術文書を準備します。申請は、BISのオンラインポータル「Manakonline」を通じて行われます。

- BISによる申請内容の審査: 提出された書類はBISによって審査され、不備や不明点があれば照会が行われます。

- 工場監査: BISの審査官が製造工場を訪問し、現場監査を実施します。この監査では、製造工程、品質管理体制、試験設備などが評価されます。

- 製品サンプルの採取: 工場監査中に、審査官が試験用の製品サンプルを採取し、封印します。

- インド国内での製品試験: 採取されたサンプルは、製造業者の責任でインド国内のBIS認定試験所に送付され、関連するインド安全規格に基づいた試験が実施されます。

- 関連費用の支払い: 申請料、監査料、試験料など、プロセス全体で発生するすべての費用を支払います。

- ライセンスまたは適合証明書(CoC)の交付: 工場監査レポートおよび製品テストレポートの両方が要求事項を満たしていると判断された場合、BISから正式にライセンスまたはCoCが交付されます。

4.2 インド国内授権代理人(AIR):役割、責任、そして選定の重要性

AIRの任命は、単なる手続き上の一要件ではありません。これは、外国製造業者がインドの規制環境において法的・実務的な足場を確保するための、極めて重要な戦略的決定です。

AIRの役割と責任:

AIRは、外国製造業者の代理として、インド国内における法的な責任を負う存在です。その責務は多岐にわたります。

- 法的責任: 製品の継続的な安全規格適合に責任を負い、万が一、不適合や法執行措置が発生した場合には、インド当局に対して製造業者を代表します。

- 公式な連絡窓口: BISと外国製造業者との間のすべての公式なコミュニケーションを仲介します。

- 申請業務: 申請書の提出、技術文書の管理、当局からの照会への対応など、申請プロセス全体を管理します。

- 監査・試験の調整: 工場監査のロジスティクス調整や、試験サンプルのインド国内試験所への送付などをコーディネートします。

- 市販後監督対応: 認証取得後も、市場サンプルの抜き取り調査や製品リコール、消費者からの苦情対応などの窓口となります。

AIRの選定基準:

AIRはインド居住者である必要があり、利益相反を避けるため、BIS認定試験所との関与は禁じられています。また、原則として一人のAIRが同時に複数の外国製造業者を代理することはできません。AIRの候補としては、インド国内の子会社や支店、輸入代理店、または専門のコンサルティング会社が考えられます。

AIRの選定は、コストや利便性だけで判断すべきではありません。AIRの能力不足や不誠実な対応は、認証プロセスの大幅な遅延や、最悪の場合、ライセンスの停止・取消しといった深刻な事態を招く可能性が予見されます。特に、輸入代理店をAIRに任命すると、ビジネス上の依存関係が生まれ、将来的に代理店の変更が困難になる可能性も予見されます。したがって、規制に関する専門知識、実績、コミュニケーション能力、そして信頼性を基準に、慎重にAIRを選定することが、インド事業の成否を左右する重要な要素となります。

4.3 技術文書の編纂:リスクアセスメントレポートの中心性

スキームXの申請において、技術文書は適合性を証明する上で中核的な役割を果たします。これは、製品が関連安全規格に準拠していることを示すための、包括的な技術情報の集合体です。

技術文書には、製品の概要、設計図、製造プロセスと品質保証体制の詳細、取扱説明書、そして各種テストレポートなどが含まれます。前述の通り、包装機械には現時点で特定のタイプC安全規格が存在しないため、技術文書の中でも特にリスクアセスメントレポートが決定的に重要な意味を持ちます。このレポートは、基本安全規格であるIS 16819 / ISO 12100に定められた手法に従って作成される必要があります。

レポートには、以下の項目が体系的に文書化されていなければなりません。

- 機械の仕様と使用限界の明確化

- ライフサイクルの各段階における危険源の網羅的な特定

- 特定された各危険源に対するリスクの見積もりと評価

- リスクを許容可能なレベルまで低減するために講じられた保護方策の詳細

- 残留リスクに関する情報

BISが定めた公式なテストレポートテンプレートは存在しませんが、IS 16819の要求事項を満たす形で、論理的かつ網羅的に作成されたリスクアセスメントレポートは、製造業者の機械が安全思想に基づいて設計されていることを示す最も強力な証拠となります。

4.4 工場監査:準備のためのチェックリスト

BISによる工場監査は、書類審査だけでは確認できない製造現場の実態を評価するための重要なプロセスです。審査官は、申請内容の正当性を検証するため、製造工程、品質管理システム、社内試験設備などを直接確認します。監査に備え、以下の項目について万全の準備を整えることが推奨されます。

- 文書管理: 提出した申請書類一式が、現場ですぐに提示できる状態で整理されていること。

- 製造工程: 実際の製造プロセスが、提出したフローチャートと一致していることの検証。

- 品質管理体制: 品質管理システムの運用状況、工程内検査や最終製品検査の記録、不適合品の管理手順などが適切に実施されていること。

- 社内試験設備: 申請書に記載された試験設備がすべて存在し、それらが適切に校正されていること。また、品質管理担当者が関連するインド安全規格に基づいた試験を正確に実施できる能力を有していることのデモンストレーション。

- トレーサビリティ: 原材料や主要部品の受け入れから最終製品に至るまでの追跡可能性が確保されていること。

4.5 製品試験とCBテストレポートの役割

国際的な認証を取得している製造業者にとって、製品試験の扱いは大きな関心事です。

- インド国内での試験は必須: スキームXのプロセスでは、工場監査時に採取されたサンプルを、インド国内にあるBIS認定試験所で試験することが義務付けられています。

- CBテストレポートの位置づけ: IECEE CBスキームのような国際的な相互認証制度に基づいて発行されたCBテストレポートは、このインド国内での試験を直接代替するものではありません。たとえ国際安全規格で試験・認証済みであっても、製品は改めてインド安全規格に基づいて国内で再試験される必要があります。

しかし、これはCBテストレポートが無価値であることを意味するわけではありません。むしろ、それはコンプライアンスにおける可能性が予見されるリスクを大幅に低減するための強力なツールとなり得ます。多くのインド安全規格は、対応するIEC安全規格と整合性が図られているか、あるいはIEC安全規格を基礎として作成されています。したがって、同等のIEC安全規格に基づくCB試験に合格した製品は、インド国内のBIS認定試験所でも、対応するインド安全規格の試験に合格する可能性が非常に高いと言えます。

結論として、CBテストレポートの取得は、公式なBIS認証プロセスに着手する前の、価値ある「事前コンプライアンス」活動と位置づけることができます。これにより、時間と費用のかかるインドでの公式試験で不合格となる可能性が予見されるリスクを未然に防ぎ、設計上の問題点を早期に特定・修正することが可能になります。

まとめとサポート

インド市場は大きな可能性を秘めていますが、その規制環境は複雑です。特に包装機械に適用されるBISスキームXは、従来の認証制度とは異なり、リスクアセスメントを重視する高度な安全哲学に基づいています。施行延期という猶予期間を最大限に活用し、適切な準備を進めることが成功への鍵となります。

インテリスクは、VDEグローバルサービスジャパン株式会社と協力し、この複雑なBIS認証プロセス、特にスキームXへの対応を可能な限りサポートいたします。インド市場への参入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。